医療関係者向け

以降は医療関係者向けに書かれています。

MGFA (Myasthenia Gravis Foundation of America) 重症度分類

| I | 眼筋型 |

| IIa | 軽度全身型 |

| IIb | 軽度全身型で球症状>四肢の脱力 |

| IIIa | 中等度全身型 |

| IIIb | 中等度全身型で球症状>四肢の脱力 |

| IVa | 重度全身型 |

| IVb | 重度全身型で球症状>四肢の脱力 経管栄養 |

| V | 気管内挿管 |

軽度、中等度などの判定が主観なので握力や実際の日常生活の支障の程度を具体的に記載しておくのがよい。

重症筋無力症の治療指針

- 未治療例はまず抗コリンエステラーゼ剤(マイテラーゼ1錠分2程度で開始3錠分3ぐらいまで)を投与する最初は硫酸アトロピン(抗コリンエステラーゼ剤一錠に対し0.2mg)を投与しておき、下痢などがなければ中止する。緑内障には硫酸アトロピンは禁忌

- 抗アセチルコリン受容体抗体や筋電図などで診断を確定する全例に胸部CTを取る(胸腺腫検索のため)

- 症状のとれない患者さんは適応があれば胸腺摘出術を行う(下記参照)

手術前は原則としてステロイドを投与しない - 少量の抗コリンエステラーゼ剤で全く症状のないものはそのまま様子を見てもよい

- 胸腺摘出術の適応のない患者さん、あるいは胸腺摘出術術後で症状が強く、抗コリンエステラーゼ剤でコントロール不良であればプレドニン一錠隔日から開始し、症状に応じて5錠程度まで増量する

- プレドニンでもコントロール不良で日常生活に支障があれば、入院のうえステロイドパルスを行う(下記パルスの適応参照)

- ステロイドパルスが年2回程度以上必要で日常生活に支障があれば、タクロリムス(プログラフ)あるいはシクロスポリン(ネオーラル)を考慮する。

パルスは入院を原則としているため、最近はパルスとプログラフの2者択一になることもある。

胸腺摘出術の適応

絶対適応

胸腺腫がある(現在筋無力症の症状がなくても)

良い適応(80%以上で症状の改善が見込める)

60才以下でかつ

全身症状(球症状)や眼症状のため日常生活に支障があり

抗アセチルコリン受容体抗体陽性

適応

症状が軽度~中等度で抗体が高値

60才以上の場合はCT上胸腺が明らかに認められ、上記良い適応、適応の条件を満たすもの

胸腺摘出術は慎重に

抗アセチルコリンリセプター抗体陰性の患者さん(症状が強くても)

抗MuSK抗体による重症筋無力症など、抗アセチルコリンリセプター抗体陽性の重症筋無力症とは病態を異にし、胸腺摘出術の効果は確認されていないため。このような患者さんは現在のところ、胸腺摘出術は行うべきでないと考えています。抗MuSK抗体も抗アセチルコリン受容体抗体もどちらも陰性の方で、適応の基準を満たす場合は胸腺摘出術を考慮してもよいと考えられます。

胸腺摘出術はすすめられない

- 60才以上でCT上胸腺が萎縮してほとんど認められないもの(抗Titin抗体陽性の方は特に*)

- 眼症状のみ軽度あるが日常生活に支障はなく抗体陰性

- 症状は強いが抗体が陰性でかつ他の神経疾患が疑われる

- 重篤な合併症がある(脳梗塞後で麻痺があるなど)

- ほとんど症状がない(抗アセチルコリン受容体抗体陽性でも)

*:胸腺腫のない重症筋無力症患者さんで(60歳以下でも)抗Titin抗体陽性の場合は非特異的な自己抗体産生の一部として抗アセチルコリン受容体抗体が産生されている可能性があり(その機序は胸腺腫のある場合と異なるが、結果として多種の自己抗体が産生され、似た結果となる)抗アセチルコリン受容体抗体産生におそらく胸腺の関与はないと考えられる(胸腺腫による抗アセチルコリン受容体抗体産生にも胸腺という組織そのものは不要と考えられます)

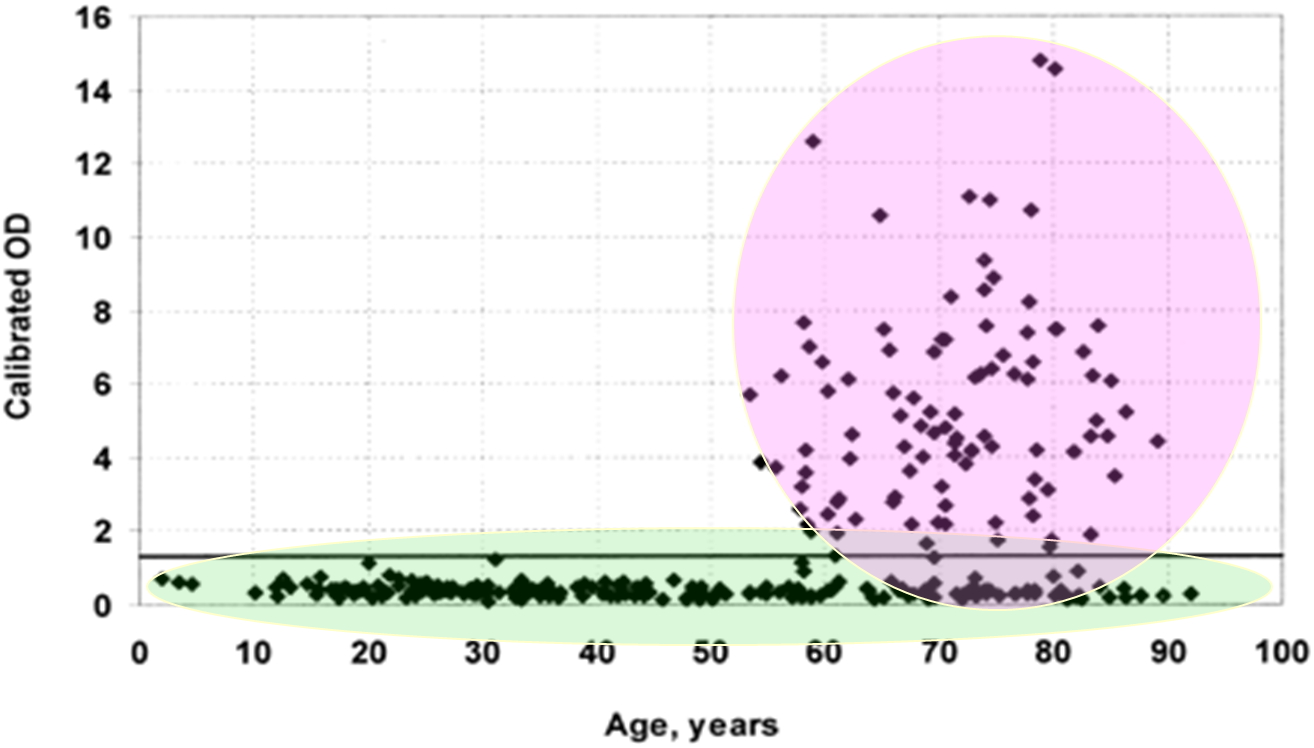

Somnier et al. Neurology 59: 92, 2002 による

縦軸抗Titin抗体, 横軸 年齢

抗Titin抗体陽性患者はほとんどが60歳以上である。それ以下の若い重症筋無力症とは免疫学的に抗アセチルコリン受容体抗体産生にいたる機序が異なるようだ。

術前ステロイドを5錠以上飲んでいる場合は可能なら減量する。呼吸困難、栄養障害が強く術後に挿管の可能性が強いと判断すれば、術前にパルスを行うのもよい(パルスで挿管すればそのまま2―3日後に胸腺摘出術を施行すればよい)。術後のクリーゼは一般のクリーゼの管理に準ず。挿管すればパルスを行う。

術後も原則として抗コリンエステラーゼ剤にて管理し、症状の強いものにはプレドニン少量隔日投与を追加、さらに不安定で日常生活に支障のあるものには、入院の上パルス。パルスが年2回をこえ、不安定な症例にはプログラフまたはネオーラルを投与する。血中濃度でプログラフ5-10ng/ml、ネオーラル80-150ng/mlになるように投与すれば、ほぼ全例に改善が見られる。

プレドニンは隔日5mg(一錠)で開始し、徐々に増量する。5錠以内でないと満月様顔貌、骨の変化、胃潰瘍などかなり副作用がある。1―2錠程度ではめだった副作用はない。投与開始前に副作用について十分説明しておく。また減量に時間がかかること、自分でかってに量を調節してはいけないことを話しておく。

何歳以上なら胸腺摘出術を行って良いか

子供の重症筋無力症でも上記適応を満たすような場合は胸腺摘出術が考慮されますがいったい何歳なら胸腺を全部とってもよいか、という問題です。

実は一歳までに行われるはしかなどの予防注射の有効率は非常に高くほぼ80%をこえるものが多いのです。T細胞の抗原特異性はランダムに発生するのではしかに80%の人が反応できるなら、他の抗原にも同様に80%の人が反応できるのです。あるひとりの人がどれぐらいの抗原に反応できるかは上記データからはわからないのですがほとんどの予防接種が有効であることからおそらく1才までに80%程度の抗原はカバーしていると考えられます。したがって2-3才以降であれば胸腺摘出術を行っても免疫不全にはならない、と考えられます。

しかし胸腺摘出術後はT細胞ができないため、骨髄移植は効果がありません。骨髄移植が必要な疾患に罹患したときはこの点を考慮する必要があります。

パルスの適応

- 全身症状があり、日常生活に支障がある(このレベルは人により異なる)。

- 原則として抗アセチルコリン受容体抗体陽性。

呼吸困難が強くなる前に早めに行う方が、挿管の可能性が低いのでよい。入院の上、メチルプレドニゾロン1g点滴3日間。パルス開始3―4日目に増悪するので呼吸困難のある症例は挿管の準備をしておき、患者から目を離さないようにする。朝調子がよくても夕方挿管されていることはよくある。挿管後はクリーゼの管理に準じる。ネオーラルやプログラフ投与中の患者に行う場合はバクタおよび抗生剤を予防投与する。経口摂取不良の患者にステロイドパルスを行い、高血糖、抗浸透圧により意識障害を起こした経験があります。

シクロスポリン、タクロリムスの使い方

パルスが頻回におよび(年2回以上)、日常生活の著明な障害がある症例は免疫抑制剤を考慮する。

- プレドニン10―20mg隔日は続行

- シクロスポリン(ネオーラル)100mg(2錠)分2またはFK(プログラフ)3mg(3錠)(夕に一回)(夕一回投与にしているのはトラフ血中濃度を午前中に採血するから)

上記の量でスタートし、血中濃度(と腎機能)をみながらシクロスポリンまたはFKを調節する。維持の濃度はシクロスポリン80-150ng/ml、FK5-10ng/mlの範囲で症状に応じてコントロールする。血中濃度がシクロスポリン50ng/ml、タクロリムス5ng/ml以下であれば少なくともこの値を越えるまで増量する。十分血中濃度があるのに効果がなかった例はほとんどない。効果が顕著であれば低い血中濃度でもOK。症状の重い例では維持にシクロスポリン250mg、あるいはタクロリムス9mgを必要としている例があります。維持濃度に達して腎機能も安定していれば、3-6ヶ月に一度の診察にしている例もある。抗アセチルコリン受容体抗体が減少し症状も改善すれば減量する。中止すると抗体価の上昇があり症状が再燃することが多いので最初から長期投与になることを説明しています。タクロリムス1mgで血中濃度も1-3ng/mlの少量投与でずっと経過している人もあります。FK3mgでいきなり20ng/mlを越える例があるので血中濃度測定は必須。脂溶性の薬剤なので吸収に個人差がある。脂肪が吸収できないような状況だと濃度も上がらない。グレープフルーツなどCYP3Aを阻害する食品により血中濃度が上がると言われている(私は経験なし)。濃度の低い人の濃度を上げるのにグレープフルーツを食べさせるのはコントロールの仕方としては不適切。

腎機能障害を早期に診断するため、1月に一度(投与始めと、増量したときは2週に一度)診察し、血中シクロスポリン(またはFK)濃度、末梢血、BUN, Crnを測定する。ネオーラル100mg前後、プログラフ3mgの投与量では血中濃度はあまり上昇しないが、もし、シクロスポリン200ng/ml、FKで20ng/mlをこえているようであれば減量する。投与前腎機能正常の患者さんでは血中クレアチニンが1.2を越えないことが望ましい。私の患者さんで困った副作用としては、血圧上昇、手指の震え、運動失調、発語障害、多毛(ネオーラル)、下痢(プログラフ)などがあります。プログラフでは下痢のため続けられず、ネオーラルに変更する例が数例ある。シクロスポリンの場合、多毛はほぼ必発で、説明をしておくほうが良い。

10年以上長期投与すると、高血圧、高血糖、軽度の腎機能障害が見られることが多い。

シクロスポリン、タクロリムスを投与中にパルスをする場合は感染に注意し、予防的にバクタ4錠分2を投与する。カリニに感染すると致命的となる。全身ヘルペスなどにも注意。入院のうえゾビラックスの点滴を要した例がある。免疫抑制剤投与中は易感染性があるが風邪を引きやすくなる例はまれ。しかしインフルエンザのワクチンは受けた方がよい。

若い女性で妊娠の可能性のある人には慎重に投与し、投与する場合は必ず避妊をするように指導する。薬品情報では妊婦には禁忌とされています。

男性においてはFKあるいはシクロスポリンを投与しても生まれる子供に対する影響はあまりないと思われますがデータはありません。ちなみにイムランは多量であれば精子にも影響があるので、イムラン投与中は、男女とも避妊するほうがベターと思われます。

クリーゼの管理

重症筋無力症のクリーゼは呼吸困難である。呼吸困難を伴わなくても全身症状の急速悪化は注意深く経過観察し呼吸困難を起こす要因がある(下記の前徴のいくつかが見られる)ようなら早めに入院させるのがよい。自宅で呼吸停止するとほとんどの場合致命的となる。帰宅させるなら家人に必ず患者を一人にしないこと、悪化すればすぐ連絡するように注意しておく。

呼吸困難をともなう場合は、外来での抗コリンエステラーゼ剤増量は危険なので、まず入院のうえ下記のような管理を行う。呼吸困難のある重症筋無力症患者は入院が原則である。

挿管できる医師が近くにいれば重症筋無力症のクリーゼの管理は比較的安全に行える。

1.注意深い観察下に置く

吸引のある部屋に入院させ、枕元に、挿管の準備をしておく。呼吸が止まってから挿管チューブを探すようではいけない。下記の様な前徴に注意し、看護師が1時間に1度は訪室する。つばがうまく飲み込めないときは吸引チューブを渡して自分で口腔内分泌物を吸引してもらうのもよい

抗コリンエステラーゼ剤の増量

クリーゼになるような患者はすでに抗コリンエステラーゼ剤は3錠程度、多い人は4-5錠はいっていることが多い。これ以上増量するのは、cholinergicとなりかえって危険なことがある。テンシロンテストはもしこれで増悪すればcholinergicとの診断がつき、治療方針が決まる(抗コリンエステラーゼ剤を中止し、パルスを考慮)がもしテンシロンテストでよくなっても、抗コリンエステラーゼ剤の治療域がかなり狭くなっており増量には慎重な方がよい。ステロイドパルスをするほど重症でないと判断すれば抗コリンエステラーゼ剤を1錠程度増量して様子をみるのも一法である。これで乗り切って退院できる例もある。

われわれは抗コリンエステラーゼ剤の増量は慎重にし呼吸困難で入院すれば初期増悪で挿管しなくてはならないことは覚悟してステロイドパルスを行うことが多い。

クリーゼの前徴

要注意

- つばがあふれる(無理に飲み込ませないで、吐き出すか、吸引チューブで吸ってもらう)

- 食事ができない

- 首が重くてささえられない

- かなりあぶない―頻回のチェック要す、患者にはベッド上安静を指示

- 吸気時に胸鎖乳突筋が動く

- 挿管の準備、血液ガスの測定、必要なら酸素吸入

- 吸気時に腹部がへこむ(シーソー呼吸)

- 大きな呼吸雑音(分泌物による)

挿管

- 片肺の呼吸音が聞こえない

(このようなときはねばっても結局挿管となるので、この時点で挿管するのがよい)

(重症筋無力症の呼吸停止は多くは唾液などの誤嚥による溺死に類似したものです)

(片肺の呼吸音が聞こえないときは、片方の主気管支が分泌物で埋まっており、

つぎは気管にあふれて呼吸停止となるので、患者が呼吸していても安心してはいけない) - 動脈血ガス炭酸ガス濃度55mmHg以上

- チアノーゼ(ここまで待たないのが良い管理

註.重症筋無力症の呼吸困難は換気不全なので酸素は原則不要だが、酸素により呼吸数がへり、呼吸仕事量がへって乗り切れることがある。

2.挿管したら

気道内を十分吸引し、完全調節呼吸にのせる。プレッシャーサポートなどの補助呼吸はやはりある程度筋肉を疲労させるので完全に筋肉の休養をさせる。休養により回復するのが重症筋無力症の特徴である。

抗コリンエステラーゼ剤をoff

抗コリンエステラーゼ剤を増量してきていることが多く過量になって、神経筋伝達はかえって障害されているか、治療域が狭くなっていることが多い。抗コリンエステラーゼ剤に対する反応性を回復させるため抗コリンエステラーゼ剤を少なくとも3日間は切る。鎮静剤はなるべく使わない。調節呼吸に乗せればとたんに楽になり、安心する患者さんが多い。多くの鎮静剤は筋弛緩作用がありなるべく使わない方がよい。かならずよくなることを話し、しばらく人工呼吸に依存して筋肉を休ませることを話し、安心してもらう。ベッド上安静。

ステロイドパルス

挿管が必要な重症筋無力症では多くの場合ステロイドパルスの適応がある。メチルプレドニゾロン1gを点滴。これを3日間くり返す。3日目あたりに通常症状の悪化があることをわすれずに。

3.抜管

3日目の朝、(あるいはステロイドパルス終了の翌日)人工呼吸器のチューブを挿管チューブからはずしてみる。一回換気量が100ml程度ならとても本日は抜管は無理である。また人工呼吸にのせておく。一回換気量が300-500ml程度あるなら、抜管を試みる。胃管挿入し、マイテラーゼ1錠を粉末にして投与する。分泌物抑制のため、アトロピン0.3mgを同時投与する。1時間ほどして人工呼吸器をはずす(いきなりはずしてよい)。患者が呼吸困難を訴えるまではずしておく。加湿するのが望ましい。徐々に補助呼吸の条件を下げるなどのウイーニングは不要で、筋肉をつかれさせるだけなのでしないほうがよい。重症筋無力症は疲れやすいのが病態なのでウィーニングの間に疲れて筋力が落ちてしまう。いざ抜管して自分で痰をださなくてはならないときに疲れた状態はさけたい。2-3時間で疲れるようなら、胃管からマイテラーゼ一日3錠処方して、再び人工呼吸にのせる。また明日トライする。半日人工呼吸なしでいけるなら、抜管可能である。1週間を越えて人工呼吸が必要で、見込があまりないなら気管切開する。経鼻挿管にかえてがんばることもある。必ず現在の状態を脱して抜管できることを伝えて患者さんの不安を取り除く。